退職時のボーナス取得! 多くの人が退職の時、ボーナスを受け取りたいと考えている。しかし、減額のリスクがあることを知らない人が多い。退職時のボーナスは、会社の業績や退職理由などによって減額される場合がある。そんな中、退職時のボーナスポイントを把握し、減額のリスクを避けることが大切となる。特に、退職時のお金の問題についてわからないまま退職するillonことはない。そこで、本稿では退職時のボーナスポイントを把握するための重要な情報をまとめている。退職時のボーナスについての疑問に答え、減額のリスクを避けるためのヒントを提示する。ToSelectorading!

Contents

退職時に受け取るボーナスのポイントは?減額のリスクを避けるための重要な情報をチェック!

退職時のボーナスとは、従業員が退職する際に支給される報酬のことを指します。ただし、このボーナスを受け取る際には、減額のリスクがあります。この記事では、退職時に受け取るボーナスのポイントと、減額のリスクを避けるための重要な情報をチェックします。

ボーナスの減額のリスク

退職時のボーナスを受け取る際には、減額のリスクがあります。このリスクとは、退職する理由によっては、ボーナスが減額される場合があることを指します。例えば、退職する理由が自己都合による場合や、 companiyの都合による場合には、ボーナスが減額されることがあります。 退職する理由によっては、ボーナスが減額される場合がある 会社の都合による退職の場合、ボーナスが減額されることがあります 自己都合による退職の場合、ボーナスが減額されることがあります

ボーナスの支給要件

退職時のボーナスを受け取るためには、支給要件を満たす必要があります。この要件とは、退職する際の勤続年数や、退職する理由などを指します。例えば、一定の勤続年数を満たすことが必要である場合や、退職する理由が営業の都合による場合には、ボーナスが支給されることがあります。 勤続年数が一定の場合、ボーナスが支給される 退職する理由が営業の都合による場合、ボーナスが支給される 会社の規定による要件を満たす必要がある

ボーナスの計算方法

退職時のボーナスは、計算方法によって支給額が異なります。この計算方法とは、退職する際の基地給与や、勤続年数などを基にして計算することを指します。例えば、基地給与の一定割合を計算して支給する場合や、勤続年数に応じて支給する場合があります。 基地給与の一定割合を計算して支給する 勤続年数に応じて支給する 会社の規定による計算方法を適用する

ボーナスの支給時期

退職時のボーナスは、支給時期によって支給額が異なります。この支給時期とは、退職する際の支給時期を指します。例えば、退職する際には即座に支給する場合や、退職後の一定期間後に支給する場合があります。 退職する際には即座に支給する 退職後の一定期間後に支給する 会社の規定による支給時期を適用する

ボーナスの税金対策

退職時のボーナスは、税金対策を考慮する必要があります。この税金対策とは、ボーナスを受け取る際の税金負担を最小化することを指します。例えば、ボーナスを受け取る際には所得税を考慮する必要がある場合や、税金 кирьを適用する場合があります。 ボーナスを受け取る際には所得税を考慮する 税金 кирьを適用する 会社の規定による税金対策を適用する

| 退職時のボーナス | 減額のリスク | 支給要件 | 計算方法 | 支給時期 | 税金対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 退職する際に支給される報酬 | 減額のリスクあり | 勤続年数や退職理由など | 基地給与や勤続年数を基に計算 | 退職する際や退職後の一定期間後に支給 | 所得税や税金 кирьを考慮 |

ボーナスを辞めるときに減額される可能性はありますか?

ボーナスの減額の根拠

契約書に基づくボーナスの減額

ボーナスを辞める場合、契約書に基づいて減額される場合があります。契約書には、ボーナスの減額に関する規定が記載されている場合があります。その場合は、契約書に基づいてボーナスを減額することが可能です。

- 契約書にボーナスの減額に関する規定が記載されている場合

- ボーナスを辞める場合、契約書に基づいて減額される

- 減額の割合や方法が契約書で定められている場合

会社の規則や慣例によるボーナスの減額

会社の規則や慣例に基づいてボーナスを減額する場合があります。会社の規則や慣例には、ボーナスの減額に関する規定が記載されている場合があります。その場合は、会社の規則や慣例に基づいてボーナスを減額することが可能です。

- 会社の規則や慣例にボーナスの減額に関する規定が記載されている場合

- ボーナスを辞める場合、会社の規則や慣例に基づいて減額される

- 減額の割合や方法が会社の規則や慣例で定められている場合

裁判所の判断によるボーナスの減額

裁判所の判断に基づいてボーナスを減額する場合があります。裁判所の判断には、ボーナスの減額に関する規定が記載されている場合があります。その場合は、裁判所の判断に基づいてボーナスを減額することが可能です。

- 裁判所の判断にボーナスの減額に関する規定が記載されている場合

- ボーナスを辞める場合、裁判所の判断に基づいて減額される

- 減額の割合や方法が裁判所の判断で定められている場合

ボーナスをもらってすぐ退職してもいいですか?

この質問に対する回答は、状況次第です。まず、ボーナスを受け取る契約や規約に退職に関する条項があるかどうかを確認する必要があります。もし、契約に退職に関する条項がある場合、その条項に従って退職する必要があります。

ボーナスに関する規約

ボーナスを受け取る契約や規約には、退職に関する条項があります。その条項には、ボーナスを受け取った後、一定期間退職できないという規約や、ボーナスを返還する義務があるという規約などがあります。従業員は、契約や規約をよく確認し、退職する前には、それらの条項に従って行動する必要があります。

- 退職に関する条項を確認する

- ボーナスを受け取った後、一定期間退職できない

- ボーナスを返還する義務がある

退職の理由

退職の理由が、ボーナスを受け取ったことによるものであるかどうかも重要です。もし、ボーナスを受け取った理由が、会社の不祥事や、上長の不適切な扱いなどである場合、退職することも可能です。また、ボーナスを受け取った後、会社が不祥事に陥った場合も、退職することができます。

- ボーナスを受け取った理由

- 会社の不祥事

- 上長の不適切な扱い

退職の影響

退職することによる影響も考えられます。退職することで、将来の就職や、キャリアアップに影響する可能性があります。また、退職することで、将来の生活や、経済的影響も考えられます。従業員は、退職する前には、十分に考えて、将来の影響を考えchasう必要があります。

- 将来の就職

- キャリアアップ

- 将来の生活や、経済的影響

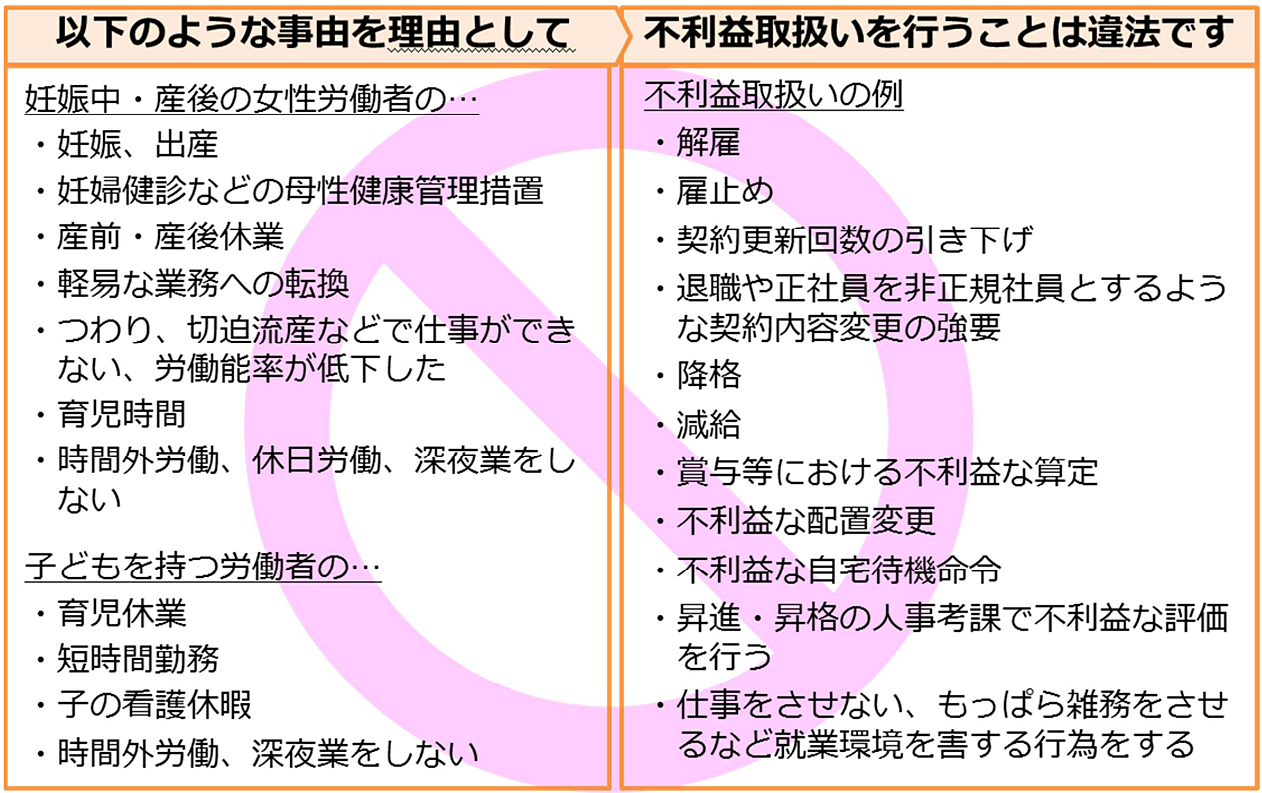

賞与の減額は違法ですか?

賞与の減額は、場合によっては違法になる場合があります。労働基準法第89条では、「使用者は、労働者が生じた事故又は故意による妨害行為による場合を除き、賞与を減額又は取り消すことができない」と規定されています。しかし、実際には、企業側が賞与の減額を主張することがあります。

賞与の減額の要件

賞与の減額を行う場合、次のような要件を満たす必要があります。

- 事故又は故意による妨害行為があった場合:労働者が事故又は故意による妨害行為によって賞与の減額を行うことができます。

- 賞与の減額に関する契約が存在する場合:労働契約や就業規則に賞与の減額に関する規定が存在する場合、企業側が賞与の減額を行うことができます。

- 労働者の合意がある場合:労働者が賞与の減額に同意している場合、企業側が賞与の減額を行うことができます。

賞与の減額の裁判例

裁判所は、賞与の減額に関して、以下のような判断を下しています。

- 東京地方裁判所判決:2007年の判決では、労働者が事故によって生じた損害に関して、賞与の減額を行った場合、労働基準法第89条に反しないと判決しました。

- 大阪高等裁判所判決:2012年の判決では、労働者が故意による妨害行為によって賞与の減額を行った場合、労働基準法第89条に反しないと判決しました。

賞与の減額に対する労働者の対応

労働者は、賞与の減額に対して、以下のような対応をとることができます。

- 抗議:労働者は、賞与の減額に対して抗議を申し立てることができます。

- 申し立て:労働者は、労働基準監督署に対して、賞与の減額に関する申し立てを申し立てることができます。

- 訴え:労働者は、裁判所に対して、賞与の減額に関する訴えを提起することができます。

辞めるなら「ボーナスを返してほしい」と言われたら、これって違法ですか?

それは、退職者に対する報酬の取り扱い方針に関する問題です。ボーナスを返すことを要求することは、退職者の権利を侵害する恐れがあります。

労働基準法での規定

労働基準法第24条は、「使用者は、労働者の任意の退職について退職手当を支給すべき」と規定しています。退職者に対するボーナスの支給については、会社の慣行や規程によって異なりますが、原則として退職者の任意には影響しません。

- ボーナスは、会社の規程によって支給される報酬です。

- 退職者に対するボーナスの支給は、会社の慣行や規程によって異なります。

- 労働基準法第24条では、退職者の任意の退職について退職手当を支給すべきと規定しています。

退職者の権利の侵害

退職者に対するボーナスの返還要求は、退職者の権利を侵害する恐れがあります。特に、退職者の意思に反してボーナスを返還することを求める場合は、退職者の財産権を侵害することになる恐れがあります。

- 退職者の権利は、労働基準法や民法によって保障されています。

- ボーナスの返還要求は、退職者の権利を侵害する恐れがあります。

- 退職者の意思に反してボーナスを返還することを求める場合は、退職者の財産権を侵害することになる恐れがあります。

問題の解決方法

このような問題を解決するためには、会社と退職者との間での話し合いや折衝が必要です。ボーナスに関する慣行や規程を明確化し、退職者の権利を侵害しないよう注意する必要があります。

- 会社と退職者との間での話し合いや折衝が必要です。

- ボーナスに関する慣行や規程を明確化する必要があります。

- 退職者の権利を侵害しないよう注意する必要があります。

よくある質問

退職時のボーナスは、どこまで減額される可能性がありますか?

退職時のボーナスは、会社の業績や従業員の評価などによって減額される可能性があります。退職金規程や労働契約書に記載された内容を確認し、減額のリスクを避けるために重要な情報をチェックする必要があります。また、退職前にボーナスの減額についての問い合わせや確認を行うことで、不都合な情况を避けることができます。

ボーナスの減額理由は何ですか?

ボーナスの減額理由は、会社の業績不振や ‘{{company name}} の経営方針変更などによるもの、従業員の評価が低い場合、勤務実績が悪い場合、さらには規律違反などによるものなど多岐にわたります。しかし、減額の理由が適切でない場合には、労働組合や弁護士などのサポートを受けることができます。

退職時のボーナスを受け取るための条件は何ですか?

退職時のボーナスを受け取るための条件は、退職金規程や労働契約書に記載された内容に基づいて異なりますが、一般的には一定期間の勤続や規律遵守などを条件としています。また、退職前にボーナスの受け取り条件を確認し、減額のリスクを避けるために重要な情報をチェックする必要があります。